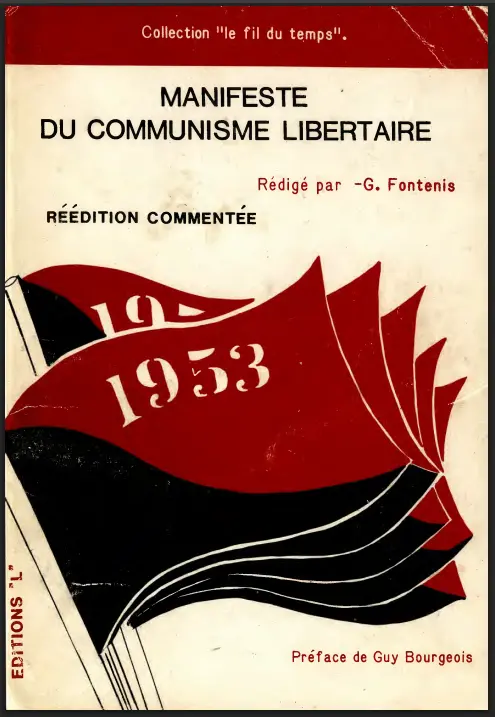

Manifeste du communisme libertaire

Retranscription textuelle du livre Manifeste du Communisme Libertaire rédigé par Georges Fontenis en 1953 et republié en 1985 aux éditions “L”, dans la collection « Le Fil Du Temps ».

🔗Préface

Pour l’auteur de ces lignes, le Manifeste du communisme libertaire, ce sont des visages, des voix, des camarades disparus, dont on a perdu la trace, qui ont abandonné la lutte sociale, d’autres qui y participent toujours et ceux qui ont suivi d’autres chemins. C’est aussi, pour le jeune homme que j’étais, un grand frère, Georges Fontenis.

Nous sortions de la guerre, de l’occupation nazie et nous remettions en question globalement la société bourgeoise et ses mécanismes de pensée. Dans notre recherche, nous avions besoin d’action, de fraternité, le virus du militantisme nous ayant souvent pris depuis les combats clandestins de la Résistance qui avaient déçu nos espoirs adolescents.

Notre lieu de rencontre était une petite boutique du quai de Valmy, au bord du canal Saint-Martin, qui présentait tout le décorum romantique voulu… C’était le siège du Libertaire que nous définissions sans complexe comme le « seul journal révolutionnaire ».

Cette époque était le théâtre d’un incroyable bouillonnement d’idées. L’existentialisme dominait les médias et les derniers survivants du surréalisme des années 20 avaient enfin rencontré l’anarchie (« porteuse de flambeaux »). Ils publiaient un « billet » chaque semaine dans Le Libertaire et Georges Fontenis était cité dans un poème de Breton.

Ce furent ensuite nos ruptures, nos conflits, nos chemins différents que nous croyions séparés… Puis-je être impartial en préfaçant ce manifeste ?

Selon l’avant-propos rédigé par la commission d’édition de l’époque :

« Le régime capitaliste » était arrivé « à son point culminant de crise ».

Nous n’avions pourtant encore rien vu !

La commission poursuivait :

« Toutes les recettes de replâtrage et les solutions du pseudo-communisme d’État ont fait faillite… »

On voit que nous posions correctement les problèmes actuels.

Il y a trente ans, le Parti socialiste était déjà au pouvoir et le Parti communiste, en pleine « guerre froide », était dans sa période stalinienne la plus noire. La guerre d’Algérie n’avait pas encore ébranlé la société française. Mai 68 n’avait pas eu lieu.

Personne ne parlait encore d’autogestion. Pourtant, le Manifeste revendiquait déjà le « Pouvoir ouvrier direct ».

Nous avions trouvé que l’anarchisme constituait la seule solution cohérente.

Selon nos illusions, la Fédération anarchiste était la force révolutionnaire. Nous y avions adhéré naturellement.

La F.A. prétendait faire cohabiter en son sein des anarcho-syndicalistes, des communistes libertaires et des individualistes stirneriens. Cela n’allait pas sans conflits de tous ordres. Mais nous écoutions les libertaires espagnols idéaliser leur Révolution. Nous étions sûrs de nous. Face aux staliniens, nous avions notre « modèle » de société. Sans se préoccuper du contexte, nombre d’entre nous voyaient appliqué en France le schéma anarcho-syndicaliste.

Les seuls écrits anarchistes vraiment faciles à trouver, en dehors des récits concernant l’Espagne dont aucun n’était vraiment autocritique, étaient ceux de Sébastien Faure, apôtre de la synthèse des tendances libertaires. Très vite, nous voyions que la synthèse devenait le compromis et même la conciliation, la médiation, c’est-à-dire la pensée réformiste. Pire, certains anarchistes nous assignaient un rôle utile au sein de la démocratie bourgeoise (cf. Bontemps).

Lorsque nous débattions avec des marxistes, nous passions pour des rêveurs ou des naïfs, quand nous n’avions pas à défendre quelques billevesées du Libertaire produites du synthésisme (cf. une campagne pour Céline). Nos propos étaient perçus comme les bonnes histoires que l’on raconte au dessert.

Enfin, nous trouvâmes d’autres textes en fouillant les bibliothèques, en dévalisant les militants âgés, nous prouvant que le courant anti-autoritaire constituait une élaboration sérieuse : ce que nous pressentions.

Précisons qu’il était impossible de trouver en librairie le moindre ouvrage de Bakounine, Guillaume, Malatesta, etc., alors que les éditions marxistes étaient florissantes.

Ce fut le mérite du courant communiste libertaire de retrouver les textes de base et de redécouvrir l’origine de classe de l’anarchisme social, ce que le Manifeste affirmait hautement.

Avec étonnement, nous découvrions aussi que l’analyse matérialiste telle que les marxistes la conçoivent ne constituait pas du tout une divergence aux yeux du courant libertaire de la Première Internationale, que la frontière entre marxisme et anarchisme n’était pas toujours très nette.

Nous en venions à poser le problème de l’organisation révolutionnaire, de son rôle, et nous cherchions une filiation avec l’Alliance de Bakounine et la « Plateforme d’Archinov ». Nos recherches, nos découvertes, nos réflexions paraissaient dans une rubrique du Libertaire intitulée « Problèmes Essentiels » et dans la revue « Études Anarchistes ». Le Manifeste rédigé par Georges Fontenis en exprime la plus grande partie.

Face aux « humanistes » anarchistes que nous nommions entre nous les « vaseux », il y avait une volonté de provocation. Le Manifeste utilise le vocabulaire proscrit en cours chez les marxistes : parti, ligne politique, discipline. On se sert du terme « dictature du prolétariat » pour faire une tête de paragraphe, même si on en nie ensuite le principe dans le texte. On ne craint pas d’affirmer que les autres tendances n’ont qu’un lien vague avec l’anarchisme dont notre courant constitue le seul représentant. Nous devions plus tard réaliser l’impossible gageure constituée par cette tentative de réhabiliter un terme aussi équivoque.

Les autres tendances de la F.A. ressentaient l’agressivité de nos démarches. Rapidement, on se demanda si nous n’étions point des agents du bolchévisme infiltrés, on le chuchota, on le dit et bien des années plus tard, on l’écrivit.

À l’opposé, le Manifeste contestait à Proudhon sa qualité d’anarchiste. Les autres tendances étant éliminées, la F.A. devint l’organisation dure et pure : la Fédération Communiste Libertaire, tandis qu’une autre F.A. se constituait.

C’est dans ce contexte qu’il faut juger aujourd’hui les outrances du Manifeste.

Il existait un problème bien plus important à résoudre que les conflits avec les courants anars qui n’intéressaient que nous : dans le mouvement ouvrier de l’après-guerre, le Parti Communiste représentait objectivement, réellement la classe ouvrière. Celle-ci le considérait bien comme son Avant-Garde au sens léniniste du terme. L’importance donnée à cette réalité par certains intellectuels explique leur comportement équivoque et ce qui nous apparaît avec le recul, comme leurs errements.

Le Manifeste du C.L. pose avant tout le problème de la construction d’une autre avant-garde politique. La Plateforme d’Archinov définissait une pratique vis-à-vis des masses tout à fait contraire aux principes léninistes de « direction extérieure à la classe ». On tenta au maximum de s’y référer.

On trouvait dans Archinov le principe de l’unité idéologique nécessaire. Sortant du confusionnisme de la F.A., le Manifeste le reprend avec vigueur.

De l’unité idéologique découle aussi l’unité tactique. C’est ici qu’apparut une incapacité à trouver une solution spécifique : la définition de l’unité tactique est bien voisine de la pratique léniniste avec la discipline et la scission considérée comme naturelle, ce qui fut le mal de tous les groupuscules, depuis.

Le fédéralisme affirmé paraît arbitrairement plaqué sur le tout pour conserver un emballage libertaire.

Alors, la F.C.L. risqua de devenir un petit P.C. bis. Elle a échoué avant, à la grande joie des « Humanistes » de la F.A.

La démarche du Manifeste était importante. Elle a pu sembler aventureuse, comme tout projet militant qui dérange. Elle comportait des faiblesses et des erreurs qu’il est plus facile de voir après-coup que dans l’action immédiate. Je montre seulement ici comment beaucoup de ses compagnons de route avaient ressenti la « ligne » de Georges Fontenis dont certains, j’en fus, se séparèrent.

Pourtant, le Manifeste du Communisme Libertaire a été nécessaire. Il a marqué pour la première fois au sein du mouvement libertaire de l’après-guerre une coupure nette avec les tendances humanistes de conciliation. Il a, avant la lettre, défini le premier mouvement autogestionnaire anti-réformiste. Après sa parution, rien n’est pareil :

Au-delà des conflits entre individus, noir et rouge de la première époque, l’Union des Groupes Anarchistes Communistes, T.A.C. et, avant l’U.T.C.L., le M.C.L. en 1969 puis l’O.C.L. de 1971, ont continué l’approfondissement, la recherche d’une nouvelle forme d’organisation révolutionnaire autogestionnaire, la manière d’y insérer le courant communiste libertaire.

Rien n’aurait existé sans la nécessaire rupture de 1954 dont Georges Fontenis a été le premier artisan.

L’U.T.C.L. existerait-elle ?

Il me faut enfin dire combien Georges Fontenis a été poursuivi par la haine des tenants de l’orthodoxie anarchiste. Cette haine, dont j’ai aussi ressenti parfois les retombées, n’est pas éteinte. Un récent article d’une revue de la F.A. nous a rappelé que certains ne savent pas dominer leurs vieux ressentiments et n’ont point l’âge de la sérénité.

Cette préface d’un vieux camarade de Georges Fontenis, qui eut souvent des conflits avec lui, et ne les a pas cachés, veut aussi être la manifestation de sa profonde et affectueuse amitié.

Pour le reste : après trente années, tout est encore à construire.

Guy Bourgeois

🔗Introduction

Au moment où le régime capitaliste en est arrivé à son point culminant de crise, au moment où toutes les « recettes » de replâtrage et les « solutions » du pseudo-communisme d’État ont fait faillite et se révèlent incapables d’apporter autre chose que la misère, l’esclavage, la guerre, il a paru nécessaire et urgent de poser en un manifeste l’analyse et la solution communistes libertaires.

D’autre part, il y a longtemps que les militants, embarrassés devant les questions posées par les sympathisants et les nouveaux venus, souhaitaient que soit rédigé un jour ce manifeste qui puisse renfermer en quelques pages l’essentiel du communisme libertaire, avec les précisions nécessaires sur les sujets-clés comme l’État et la Révolution.

En rédigeant, à la demande de la quasi-unanimité des militants, cette plaquette, sur la base des idées essentielles, des principes reconnus par les communistes libertaires, Georges Fontenis n’a pas pensé créer une nouvelle doctrine.

Ce que nous présentons aujourd’hui n’est donc pas une forme définitive de la doctrine du communisme authentique qui ira toujours en se perfectionnant, en se précisant, en s’éclaircissant, à la lumière des expériences, des faits historiques.

Le but était seulement de donner de cette doctrine le résumé le plus clair, le plus cohérent, le plus « au point » possible, qui puisse être conçu aujourd’hui.

On y retrouvera l’essentiel de la pensée des premiers fondateurs et des meilleurs théoriciens du communisme anarchiste : Bakounine, Kropotkine, Malatesta ; on y retrouvera parfois presque mot pour mot des passages des « Statuts de l’Alliance », de Bakounine ; on y retrouvera ce qui peut être retenu de fondamental dans les idées de la « Plate-forme » de Makhno et de ses compagnons — somme des réflexions inspirées par la conduite des anarchistes au cours de la Révolution russe de 1917 ; on y retrouvera les points principaux et l’esprit du Pacte d’Alliance et du Programme qui présidèrent à la naissance en 1920 de l’Union Anarchiste Italienne ; on y retrouvera les thèses défendues aujourd’hui en Italie par les militants des Groupes Anarchistes d’Action Prolétarienne, fidèles aux enseignements de Bakounine et Malatesta ; on y retrouvera l’esprit des conceptions du Mouvement Anarchiste Espagnol et de ses expériences de 1936. On y retrouvera enfin le développement des principes qui animent le mouvement communiste-anarchiste-révolutionnaire en France, tel qu’il s’est dégagé des luttes complexes de tendance, surtout depuis 1913, et tel qu’il est continué par le mouvement français d’aujourd’hui, ainsi qu’en font foi ses principes, ses statuts et son orientation.

Fontenis n’a pas vu pourquoi il faudrait être original à tout prix : il a repris des fragments d’articles des cahiers « Études Anarchistes » ou du « Libertaire » qui avaient déjà tenté des mises au point partielles, par exemple sur le problème des minorités agissantes ou de la violence révolutionnaire.

Il a voulu surtout faire une œuvre modeste de rassembleur, faire cette mise au point qui puisse servir de base théorique solide aux militants d’une organisation révolutionnaire, mise au point dont l’absence s’est souvent fait sentir et qui était tant attendue.

Certains s’effaroucheront peut-être du lexique employé, mais il ne fallait pas hésiter à employer le langage de tout le monde, le langage que le public comprend d’emblée et que les Bakounine, les Kropotkine, les Malatesta utilisaient sans fausse honte ; parti, ligne politique, discipline sont des mots qui, bien précisés, ne peuvent faire peur qu’à ceux dont la vigueur révolutionnaire, le courage devant les situations et devant les mots, ont été anéantis par tout un fatras de littérature et de palabres sentimentales pseudo-anarchistes.

Fontenis a retouché, corrigé, précisé en tenant compte des observations, des approbations, des critiques que lui ont apportées les militants, les lecteurs du Libertaire, dans lequel ces « Problèmes essentiels » ont paru dans les derniers mois de 1952. Quelques chapitres ont donc subi de notables augmentations, d’autres ont été remaniés.

Tel quel, ce petit ouvrage — qui représente d’assez longs travaux, de nombreuses et délicates mises au point — sera un instrument précieux pour tous les militants, le livre de chevet de tous ceux qui viennent nous rejoindre pour le bon combat.

La Commission d’édition

🔗Le communisme libertaire, doctrine sociale

C’est au cours du 19ᵉ siècle, avec le développement du capitalisme et des premières grandes batailles ouvrières, et plus précisément au sein de la Première Internationale (de 1864 à 1871), qu’une doctrine sociale apparaît, appelée « socialisme révolutionnaire » (en réaction contre le socialisme légalitaire, réformiste ou étatiste), ou « socialisme antiautoritaire » ou « collectivisme », puis par la suite « anarchisme » ou « communisme anarchiste » ou « communisme libertaire ».

Cette doctrine, cette théorie, apparaît comme une réaction des travailleurs socialistes organisés. Elle est, en tout cas, liée à l’existence d’un antagonisme de classes qui va en s’accentuant. Elle est un produit historique, elle naît dans certaines conditions de l’histoire, du développement des sociétés de classes, et non par la critique idéaliste de certains penseurs.

Le rôle des fondateurs de la doctrine, Bakounine principalement, fut d’exprimer les aspirations véritables des masses, leurs réactions et leurs expériences, et non de créer artificiellement une théorie en s’appuyant sur une analyse abstraite, purement idéale, ou sur des théories antérieures. Bakounine, et avec lui James Guillaume, puis Kropotkine, Reclus, J. Grave, Malatesta, etc., partent de l’observation de la condition et des formes d’organisation et de lutte des associations de travailleurs et des masses paysannes.

L’origine de luttes de classes de l’anarchisme est incontestable.

Comment se fait-il, alors, que très souvent, l’anarchisme ait été considéré comme une philosophie, une morale ou éthique indépendantes de la lutte des classes, donc comme un humanisme détaché des conditions historiques et sociales ?

Nous voyons à cela plusieurs raisons. D’une part, les premiers théoriciens anarchistes ont cherché parfois à se référer à des opinions d’écrivains, d’économistes, d’historiens qui les avaient précédés, Proudhon surtout (dont incontestablement beaucoup d’écrits manifestent des conceptions anarchistes).

Les théoriciens qui les ont suivis ont même quelquefois retrouvé chez des écrivains comme La Boétie, Spencer, Godwin, Stirner, etc., des pensées ayant une analogie avec l’anarchisme, en ce sens qu’elles manifestaient une opposition aux formes de sociétés d’exploitation et aux principes de domination qu’ils y découvraient. Mais les théories de Godwin, Stirner, Tucker, sont uniquement des réflexions sur la société sans tenir compte de l’Histoire et des forces qui la déterminent, sans tenir compte des conditions objectives qui posent le problème de la Révolution.

D’autre part, dans toutes les sociétés basées sur l’exploitation et la domination, il a toujours existé des gestes de révolte, individuels ou collectifs, avec parfois un contenu communiste et fédéraliste ou réellement démocratique, de sorte qu’on en est venu parfois à considérer l’anarchisme comme l’expression de la lutte éternelle des hommes vers la liberté et la justice : concept vague, insuffisamment fondé sur le plan sociologique ou historique, et tendant à assimiler l’anarchisme à un humanisme vague, basé sur des notions abstraites d’« humanité », de « liberté ». Les historiens bourgeois du Mouvement ouvrier se sont toujours plus à mêler le communisme anarchiste avec les théories individualistes, idéalistes, et sont pour une grande part responsables de la confusion. Ce sont eux qui ont voulu rapprocher Stirner de Bakounine.

Il est parfois arrivé, en oubliant les conditions de la naissance de l’anarchisme, à le réduire à une sorte de super-libéralisme, perdant son caractère matérialiste, historique, révolutionnaire.

Mais de toute façon, si des révoltes antérieures au 19ᵉ siècle et des réflexions de certains penseurs sur les relations entre les hommes et les catégories humaines ont préparé l’anarchisme, il n’y a eu anarchisme en tant que doctrine qu’à partir de Bakounine.

Certes, les révoltes et les écrits auxquels on se réfère dans le passé de l’humanité sont bien nés, eux aussi, parce qu’il y avait exploitation de catégories sociales par d’autres. Les œuvres de Godwin, par exemple, expriment bien l’existence de la société de classes, même si elles le font d’une manière idéaliste, confuse. Et l’aliénation de l’homme par le groupe, la famille, la religion, l’État, les morales, etc., est bien de nature sociale, elle est bien l’expression d’une société divisée en castes ou en classes.

On peut dire que des attitudes, des réflexions, des manières d’agir que nous pouvons qualifier de révoltées, de non conformistes, d’anarchistes au sens vague du terme, ont toujours existé.

Mais la formulation cohérente d’une théorie communiste anarchiste remonte à la fin du 19ᵉ siècle, et se poursuit chaque jour, se précise, se perfectionne avec l’apport de l’expérience historique.

L’anarchisme ne saurait donc être assimilé à une philosophie ou à une éthique abstraite ou individualiste.

Il est né dans et par le social et il a fallu attendre une période historique donnée et un état donné de l’antagonisme de classes pour que les aspirations communistes anarchistes se manifestent clairement, pour que le phénomène de la révolte aboutisse à une conception révolutionnaire cohérente et complète.

L’anarchisme n’étant pas une philosophie ou une éthique abstraites, il ne peut s’adresser à l’homme abstrait, à l’homme en général. Pour l’anarchisme, il n’y a pas dans nos sociétés, l’homme tout court : il y a l’homme exploité des catégories spoliées et il y a l’homme des catégories privilégiées, de la classe dominante. S’adresser à « l’homme », c’est tomber dans l’erreur ou le sophisme des libéraux s’adressant au « citoyen » sans tenir compte des conditions économiques et sociales des citoyens. Et s’adresser à l’homme, en général, en négligeant le fait de l’existence des classes et de la lutte des classes, en se satisfaisant des déclamations rhétoriques creuses sur la Liberté, la Justice, en général et avec des majuscules, c’est permettre à toutes les philosophies bourgeoises en apparence libérales — en fait conservatrices ou réactionnaires — de s’incruster dans l’anarchisme, de le pervertir en un vague humanitarisme, de déviriliser la doctrine, l’organisation et les militants. Il fut un temps, justement, et cela se manifeste encore dans quelques pays au sein de certains groupes, où la propagande anarchiste dégénérait dans les larmoiements du pacifisme intégral ou d’une espèce de christianisme sentimental. Il a fallu réagir et aujourd’hui l’anarchisme repart à l’assaut du vieux monde avec autre chose que des considérations nébuleuses.

C’est aux spoliés, aux exploités, aux prolétariats, aux masses ouvrières et paysannes que s’adresse l’anarchisme, doctrine sociale et méthode révolutionnaire, parce que seule la classe exploitée, en tant que force sociale, est un facteur révolutionnaire.

Voulons-nous dire par là que la classe des travailleurs constitue la classe messie, que les exploités possèdent une providentielle clairvoyance, toutes les qualités et aucun défaut ? Ce serait tomber dans l’idolâtrie ouvrière, dans une métaphysique d’un nouveau genre.

Mais la classe exploitée, aliénée, mystifiée, frustrée, le prolétariat, pris dans son sens large et englobant à la fois la classe ouvrière proprement dite (composée d’ouvriers manuels et ayant une certaine psychologie commune, une certaine manière d’être et de penser), et d’autres salariés comme les employés ou encore, en d’autres termes, l’ensemble des individus qui n’ont que des fonctions d’exécution dans la production et dans l’ordre politique, donc qui sont éloignés de la gestion, cette classe peut seule par sa position économique et sociale renverser le pouvoir et l’exploitation. Seuls les producteurs peuvent réaliser la gestion ouvrière et que serait la révolution si elle n’était le passage à la gestion par tous les producteurs ?

La classe prolétarienne est donc la classe révolutionnaire par excellence, puisque la révolution qu’elle peut accomplir est une révolution sociale et non seulement politique et qu’en s’affranchissant, elle affranchit toute l’humanité : en brisant les pouvoirs de la classe privilégiée elle supprime les classes.

Sans doute, dans la société actuelle, les classes n’ont-elles pas de limites précises. C’est au cours des divers épisodes de la lutte de classes que la séparation se fait. Il n’y a pas de limites précises, mais il y a deux pôles : prolétariat et bourgeoisie (capitalistes, bureaucrates, etc.). Les classes dites moyennes sont déchirées dans les périodes de crise et s’orientent vers l’un ou l’autre pôle : elles sont incapables par elles-mêmes de donner une solution car elles n’ont ni les caractéristiques révolutionnaires du prolétariat, ni réellement la gestion de la société actuelle comme la bourgeoisie proprement dite. On observe par exemple dans les grèves qu’une partie des techniciens (surtout ceux qui sont en fait des spécialistes, ceux des services d’études par exemple) rallie la classe ouvrière, tandis qu’une autre partie, des techniciens qui ont un rôle de cadres et une grande partie de la maîtrise s’éloignent de la classe ouvrière, au moins pour un temps.

La réalité syndicale s’en est toujours remise à l’expérience, au pragmatisme, syndiquant certaines couches et non d’autres, suivant leur rôle, leur fonction. En tout cas, c’est la fonction et l’état d’esprit qui permettent de caractériser une classe, plus que la rétribution.

Il y a donc le prolétariat. Il y a sa partie la plus décidée, la plus active, la classe ouvrière proprement dite. Il y a aussi quelque chose de plus vaste que le prolétariat et qui comprend d’autres couches sociales qu’il faut entraîner dans l’action : ce sont les masses populaires qui comprennent en plus du prolétariat les petits paysans, les artisans pauvres, etc.

Il ne s’agit pas de tomber dans une mystique du prolétariat mais d’apprécier cette donnée précise que le prolétariat, malgré la lenteur de sa prise de conscience, ses reculs et ses défaites est en définitive le seul levier réel de la Révolution.

Ici, nous ne pouvons omettre de citer ce texte fondamental de Bakounine :

« Comprendre que, puisque le prolétaire, le travailleur manuel, l’homme de peine, est le représentant historique du dernier esclavage sur la terre, son émancipation est l’émancipation de tout le monde, son triomphe est le triomphe final de l’humanité… »

Sans doute, il arrive que des hommes appartenant aux catégories sociales privilégiées, rompant avec leur classe, avec l’idéologie et les avantages de leur classe, viennent à l’anarchisme. Leur apport est considérable, mais en quelque sorte, ces hommes deviennent des prolétaires.

Pour Bakounine, encore, les « socialistes-révolutionnaires », c’est-à-dire les anarchistes, s’adressent « aux masses ouvrières tant des villes que des campagnes, y compris tous les hommes de bonne volonté des classes supérieures qui, rompant avec tout leur passé, voudraient franchement s’adjoindre à eux et accepter intégralement leur programme ».

Mais on ne peut dire pour autant que l’anarchisme s’adresse à l’homme en général, à l’homme abstrait, sans tenir compte de son milieu.

Ôter à l’anarchisme son caractère de classe, serait le condamner à l’informe, le condamner à se vider de son contenu, à devenir un passe-temps philosophique inconsistant, une curiosité pour bourgeois intelligent, un objet de sympathie pour l’homme de cœur en mal d’idéal, un sujet de discussion académique. Nous concluons donc :

L’anarchisme n’est pas une philosophie de l’individu ou de l’homme en général.

L’anarchisme est si l’on veut une philosophie ou une éthique mais dans un sens bien particulier, bien concret, il l’est par les aspirations qu’il représente, par les buts qu’il se propose et que rappelle la citation de Bakounine : « Son triomphe (du prolétaire) est le triomphe final de l’humanité… ».

Prolétarien, de classe, quant à son origine, c’est seulement dans ses buts qu’il est généralement humain ou si l’on veut humaniste.

Il est une école socialiste, et même, pour être plus précis : le seul véritable socialisme ou communisme, la seule théorie et méthode valable pour parvenir à la société sans castes et sans classes, réalisant la liberté et l’égalité.

L’anarchisme social ou communisme anarchiste, ou encore communisme libertaire, est une doctrine sociale révolutionnaire, s’adressant à ce prolétariat dont il représente les aspirations, dont, si l’on veut, il manifeste l’idéologie véritable, l’idéologie dont ce prolétariat tend à prendre conscience à travers ses expériences.

🔗Le problème du programme

L’anarchisme étant une doctrine sociale, il se manifeste par un ensemble d’analyses et de propositions fixant les buts et les tâches, c’est-à-dire par un programme. Et c’est ce programme qui constitue la plateforme commune à tous les militants de l’organisation anarchiste, plateforme en dehors de laquelle le rassemblement ne pourrait se faire que sur des aspirations sentimentales vagues, confuses, sans qu’il y ait unité réelle de vues.

Une question se pose alors : le programme ne peut-il être une synthèse tenant compte de ce qu’il y a de commun entre les hommes se réclamant du même idéal, ou plus exactement d’une même étiquette ou d’une étiquette voisine ? Ce serait alors chercher une unité factice où, pour éviter les oppositions, on ne maintiendrait la plupart du temps que ce qui est sans importance : on trouverait une plateforme commune mais presque vide.

L’expérience a été tentée trop de fois et des « synthèses », unions, cartels, alliances et ententes, il n’en est jamais sorti que l’inefficacité et très vite un retour aux conflits : la réalité posant des problèmes auxquels chacun apportait des solutions divergentes ou opposées, les heurts réapparaissaient et la vanité, l’inutilité du pseudo programme commun qui ne pouvait être qu’un refus d’agir, étaient démontrées.

D’autre part, l’idée même de faire surgir un programme de toutes pièces, par la recherche des petits points communs, suppose que tous les points de vue proposés sont justes, qu’un programme donc peut jaillir des cerveaux, dans l’abstrait.

Or, un programme révolutionnaire, le programme anarchiste ne peut pas être un programme créé par des hommes pour être ensuite imposé aux masses. C’est l’inverse qui doit se produire : le programme de l’avant-garde révolutionnaire, de la minorité agissante, ne doit être que l’expression, ramassée et vigoureuse, claire et rendue consciente et évidente, des aspirations des masses exploitées appelées à faire la Révolution. En d’autres termes : la classe avant le « Parti ».

Ce qui doit déterminer le programme, c’est donc l’étude, l’expérience, la tradition même de ce qui est permanent dans les aspirations des masses. Il règne donc dans l’élaboration du Programme un certain « empirisme », évitant le dogmatisme, évitant la substitution du schéma élaboré par un petit groupe révolutionnaire à ce qui est indiqué par l’action et la conscience des masses. À son tour, le programme élaboré, porté à la connaissance de ces masses ne peut que développer leur conscience. Enfin, le programme ainsi défini peut être modifié à mesure que progresse l’analyse de la situation et des tendances des masses, peut être formulé en termes plus justes et plus clairs.

Ainsi conçu, le programme n’est plus l’ensemble des points secondaires qui unissent (ou plutôt qui ne séparent pas) des hommes qui peuvent se croire voisins, mais il est un ensemble d’analyses et de propositions auquel se rallient seulement ceux qui l’approuvent et s’engagent à le propager et à le réaliser.

Mais dira-t-on, il faut bien que cette plateforme soit élaborée, rédigée, par quelqu’un ou par une équipe. Sans doute, mais, puisqu’il s’agit non de n’importe quel programme, mais du programme de l’anarchisme social, ne seront acceptées que les propositions considérées comme concordant avec les intérêts, les aspirations, la conscience et la capacité révolutionnaires de la classe exploitée. Alors, on peut parler vraiment de synthèse puisqu’il n’est plus question d’éliminer des choses importantes qui séparent, puisqu’il s’agit de fondre en un texte commun et nouveau des propositions qui pouvaient fusionner sur l’essentiel. C’est le rôle des réunions d’études, des assemblées, des congrès de révolutionnaires que de reconnaître un programme, de se rassembler et de fonder leur organisation sur ce programme.

Le drame est que plusieurs organisations prétendent représenter authentiquement la classe ouvrière, aussi bien les organisations socialistes réformistes ou communistes autoritaires que l’organisation anarchiste. Seule l’expérience peut départager, peut donner en définitive raison aux uns ou aux autres.

Il n’y a pas de révolution possible sans que les masses révolutionnaires se groupent sur une certaine unité idéologique, sans qu’elles agissent dans le même sens. Cela signifie que pour nous, à travers leurs expériences, les masses finiront par trouver la voie du communisme libertaire. Cela signifie aussi que la doctrine anarchiste n’est jamais achevée en ce qui concerne ses vues de détail, d’application, et qu’elle se fait, se complète, à chaque instant en fonction des expériences historiques.

Il semble que des expériences partielles comme la Commune de Paris, la révolution russe populaire de 1917, la Makhnovtchina, les réalisations d’Espagne, les grèves, le fait que la classe ouvrière fait un dur essai du socialisme d’État total ou partiel (depuis l’U.R.S.S. jusqu’aux nationalisations et aux trahisons des partis politiques en Occident), il semble que tout cela peut permettre d’affirmer que le programme anarchiste, avec toutes les modifications dont il est susceptible, représente la direction dans laquelle se révèlera l’unité idéologique des masses.

Pour aujourd’hui, contentons-nous de résumer ainsi ce programme : la société sans classes et sans État.

🔗Rapports entre les masses et l’avant-garde révolutionnaire

Nous avons vu, à propos du problème du programme, quelle est notre conception générale du rapport entre la classe opprimée et l’organisation révolutionnaire définie par un programme (c’est-à-dire le parti au sens pur du terme). Mais nous ne pouvons nous contenter de dire : « la classe avant le parti ». Il nous faut développer, expliquer comment la minorité agissante, l’avant-garde révolutionnaire est nécessaire sans pour cela devenir un état-major, une dictature sur les masses. En d’autres termes, il nous faut montrer que la conception anarchiste de la minorité agissante n’a rien d’aristocratique, d’oligarchique, de hiérarchique.

🔗I. Nécessité de l’avant-garde

Il existe une conception pour laquelle l’initiative spontanée des masses suffit à toute possibilité révolutionnaire.

Il est vrai que l’histoire nous montre un certain nombre de faits que nous pouvons considérer comme des mouvements de masse spontanés, et ces faits sont précieux parce qu’ils montrent les capacités et les ressources des masses. Mais cela ne conduit en rien à accepter une conception générale, fataliste, de la spontanéité. Un tel mythe conduit à une démagogie populiste, à l’apologie d’un rebellisme sans principes, éventuellement réactionnaire, à l’attentisme et à la capitulation.

À l’opposé, nous trouvons une conception purement volontariste donnant l’initiative révolutionnaire à la seule organisation de l’avant-garde. Une telle conception conduit à une évaluation pessimiste du rôle des masses, au mépris aristocratique de leur capacité politique, à une conduite abstraite de l’action révolutionnaire et par conséquent à sa défaite. Cette conception contient en germe la contre-révolution bureaucratique et étatique.

Voisine de la conception spontanéiste, nous observons une théorie selon laquelle les organisations de masse, les syndicats par exemple, non seulement se suffisent à elles-mêmes, mais suffisent à tout. Cette conception qui se dit absolument antipolitique est en fait une conception économiste. Elle s’est exprimée souvent sous la forme du « syndicalisme pur ». Mais nous faisons remarquer que si la théorie veut tenir, il faut que ses partisans s’abstiennent de formuler tout programme, toute finalité, sous peine de former si peu que ce soit une organisation idéologique, ou de constituer un état-major préconisant une orientation donnée. Donc, cette théorie n’est cohérente qu’à condition de se limiter à une conception socialement neutre des problèmes sociaux, à un empirisme.

Également éloignés du spontanéisme, de l’empirisme et du volontarisme, nous fondons la nécessité de l’organisation anarchiste révolutionnaire spécifique conçue comme l’avant-garde consciente et active des masses populaires.

🔗II. Nature du rôle de l’avant-garde révolutionnaire

Incontestablement, l’avant-garde révolutionnaire exerce un rôle orientateur, dirigeant par rapport au mouvement des masses. Les polémiques nous semblent vaines à ce sujet, car quelle autre utilité pourrait avoir une organisation révolutionnaire ? Son existence même atteste ce caractère dirigeant, orientateur. La véritable question, c’est de savoir comment est conçu ce rôle, quel sens nous donnons au mot « dirigeant ».

L’organisation révolutionnaire tend à se créer du fait même que les travailleurs les plus conscients ressentent sa nécessité devant le développement inégal, la cohésion insuffisante des masses. Ce qu’il faut préciser, c’est que l’organisation révolutionnaire ne doit pas constituer un Pouvoir sur la masse ; son rôle de guide doit se concevoir comme consistant à formuler, à exprimer une orientation idéologique, organisative et tactique, orientation précisée, élaborée, adaptée, sur la base des aspirations et des expériences des masses. Ainsi, les directives de l’organisation ne sont pas des impératifs externes mais l’expression réfléchie des aspirations générales populaires. La fonction directive de l’organisation révolutionnaire, en l’absence de toute possibilité coercitive, ne peut se manifester qu’en s’efforçant de faire triompher son idéologie, en obtenant que les couches populaires s’imprègnent profondément de ses principes théoriques et de ses directives tactiques.

C’est une lutte par les idées et par l’exemple. Et si on n’oublie pas que le programme de l’organisation révolutionnaire, la voie et les moyens qu’elle indique, sont le reflet des aspirations et de l’expérience des masses, que l’avant-garde organisée est au fond le miroir de la classe exploitée, on comprend que la « direction » n’est pas la « dictature », mais une orientation coordonnée, qu’elle s’oppose au contraire aux manipulations bureaucratiques des masses, au caporalisme, au grégarisme, qu’elle doit se donner pour tâche le développement de la responsabilité politique directe des masses, qu’elle vise à développer la capacité d’auto-organisation des masses. Cette conception de la « direction » est donc à la fois naturelle et éducatrice. De même, les militants mieux préparés, plus formés, à l’intérieur de l’organisation, exercent vis-à-vis des autres militants un rôle de guide, d’éducateur, afin que tous deviennent des militants solidement informés et toujours en éveil tant sur le plan théorique que pratique, afin que tous deviennent à leur tour des animateurs.

La minorité organisée est l’avant-garde d’une armée plus nombreuse, tirant sa raison d’être de l’existence de cette armée : les masses. Si la minorité agissante, l’avant-garde, se détache de la masse, elle ne peut plus exercer sa fonction, elle devient un clan ou une classe.

La minorité révolutionnaire ne peut être, en dernière analyse, que la servante des opprimés. Elle a d’énormes responsabilités mais aucun privilège.

Un autre aspect de la nature de la minorité révolutionnaire est sa permanence : il y a les périodes où la minorité incarne et exprime une majorité qui tend à se reconnaître dans la minorité agissante, mais il y a des périodes de recul au cours desquelles la minorité révolutionnaire n’est plus qu’un îlot dans la tempête. Elle doit alors se maintenir pour pouvoir retrouver rapidement l’audience des masses dès que les circonstances redeviennent favorables. Même isolée et coupée de ses bases populaires, elle agit suivant les constantes des aspirations populaires, maintenant son programme contre vents et marées. Elle peut même être amenée à certains actes isolés destinés à réveiller les masses (attentats, insurrections). La difficulté est alors d’éviter de se couper de la réalité, de se transformer en secte, en état-major autoritaire, de se dessécher en vivant de schémas, ou de tenter d’agir sans être comprise, poussée ou suivie par les masses populaires. Pour éviter cette dégénérescence, il lui faut garder le contact avec les événements, avec le milieu des exploités, être attentive aux moindres réactions, aux moindres révoltes ou réalisations, étudier minutieusement la société du moment, ses contradictions, ses faiblesses, ses possibilités d’évolution. Ainsi, la minorité, en participant à toutes les formes de résistance et d’action (qui peuvent aller, suivant les conditions, de la revendication au sabotage, de la résistance sourde à la révolte), garde la possibilité d’orienter et de développer les moindres mouvements. En s’efforçant de maintenir ou d’acquérir une vision générale, panoramique, des faits sociaux et de leur évolution, en adaptant ses tactiques aux conditions du moment, en étant présente, la minorité reste fidèle à sa mission, elle évite de se traîner en queue des événements, de devenir un simple appareil extérieur et étranger au prolétariat, et d’être dépassée par lui. Elle évite de prendre des calculs et des schémas purement abstraits pour les aspirations véritables du prolétariat. Elle maintient son programme mais en le remaniant et en en corrigeant les erreurs d’après les faits.

Quelles que soient les circonstances, la minorité ne doit jamais oublier que son but suprême est de disparaître en s’identifiant avec les masses lorsqu’elles en arriveront au plus haut degré de conscience, au cours de la réalisation révolutionnaire.

🔗III. Sous quelles formes ce rôle de l’avant-garde révolutionnaire peut-il s’exercer ?

Pratiquement, l’influence de l’organisation révolutionnaire peut s’exercer dans les masses de deux façons : il y a le travail dans des organismes de masse constitués et le travail de propagande directe. Ce second type d’activité s’exerce par la presse, les campagnes d’agitation et de revendication, les débats culturels, les gestes de solidarité, les manifestations commémoratives, les conférences, les meetings, et ce travail direct qui peut parfois s’accomplir au cours d’activités organisées par autrui, est indispensable pour s’affirmer et pour toucher certains secteurs de l’opinion publique, inaccessibles autrement. Il est de première importance sur le lieu du travail comme sur le lieu d’habitation. Mais ce travail ne pose pas de problème à propos de savoir comment la « direction » peut éviter d’être « dictature ».

Il en est autrement pour l’activité à l’intérieur d’organismes de masses constitués. D’abord, que peuvent être ces organismes ?

Ces organismes sont généralement de nature économique, fondés sur la solidarité sociale de leurs membres, mais leurs fonctions peuvent être multiples : défense (résistance, assistance mutuelle), éducation (entraînement à l’auto-gouvernement), offensive (revendications sur le plan tactique, expropriation sur le plan stratégique), gestionnaire. Ces organismes, syndicats, comités de lutte ouvrière ou autres, même lorsqu’ils n’assument qu’une de ces fonctions possibles, présentent un intérêt direct pour le travail dans les masses.

Et à côté des organismes économiques, il existe une foule d’organismes populaires à travers lesquels l’organisation spécifique peut réaliser le contact avec les masses. Ce sont par exemple, les organisations culturelles, de loisirs, d’assistance, dans lesquelles l’organisation spécifique peut trouver des énergies, des suggestions et des expériences, peut étendre son influence en y apportant son orientation, en y luttant contre les buts d’hégémonie et de contrôle de l’État et des politiciens, pour la défense des caractères propres de ces organisations en en faisant des centres d’auto-gouvernement et de mobilisation révolutionnaire, des germes de la société nouvelle (des éléments de la société de demain existant déjà dans la société d’aujourd’hui).

Dans toutes ces organisations de masses, économiques et sociales, l’influence doit s’exercer et se renforcer non par un système de décisions externes mais par la présence active et coordonnée des militants anarchistes révolutionnaires dans ces organismes et dans les postes de responsabilité auxquels ils sont normalement appelés selon leurs capacités et leur attitude. Il faut préciser toutefois que le militant ne doit pas se laisser enfermer dans des fonctions purement administratives absorbantes et qui ne lui laisseraient plus ni le temps ni l’occasion d’exercer une influence réelle. Les adversaires politiques tentent en effet souvent de faire ainsi « prisonniers » les militants révolutionnaires.

Ce travail de « noyautage », comme diraient certains, doit tendre à transformer l’organisation spécifique, de minorité en majorité — au moins au point de vue de l’influence.

Il doit tendre aussi à éviter tout monopolisme qui finirait par faire absorber toutes les tâches — même celles de l’organisation spécifique — par l’organisation de masse, ou au contraire à attribuer aux seuls membres de l’organisation spécifique, d’une manière exclusive, la direction des organismes de masse, en écartant toutes autres opinions. À ce propos, il faut préciser que l’organisation spécifique doit promouvoir et défendre dans les organisations de masse, non seulement une structure et un fonctionnement démocratiques et fédéralistes, mais aussi une structure « ouverte », c’est-à-dire qui facilite l’accès de ces organisations à tous les éléments encore inorganisés, afin que ces organisations acquièrent de nouvelles forces sociales, étendent leur caractère représentatif et soient plus aptes à donner à l’organisation spécifique un contact maximum avec la masse.

🔗Principes internes de l’organisation révolutionnaire ou Parti

Ce que nous avons dit du programme, du rôle et des formes d’activité de l’avant-garde signifie clairement que cette avant-garde doit être organisée. Comment ?

🔗I. Unité idéologique

On conçoit que pour agir il faille un ensemble d’idées cohérentes. Les contradictions, les hésitations empêchent toute pénétration. D’autre part, la « synthèse » ou plutôt l’agglomération d’idées disparates, n’ayant que des points communs sans importance réelle, ne peut produire que la confusion et ne peut empêcher que très vite les divergences, qui sont essentielles, l’emportent.

En dehors des raisons que nous avons trouvées dans l’analyse du problème du programme, en dehors des raisons idéologiques profondes sur la nature de ce programme, il existe donc des raisons pratiques qui commandent l’unité idéologique comme base d’une organisation véritable.

L’expression de cette idéologie commune et unique peut être le fruit d’une synthèse mais alors seulement dans le sens de la recherche d’une expression unique d’idées profondément voisines, dont l’essentiel est commun.

L’unité idéologique est constituée par le programme tel que nous l’avons envisagé précédemment, et que nous le définirons plus loin, programme communiste libertaire exprimant les aspirations générales des masses exploitées.

Précisons encore que l’organisation spécifique n’est pas la réunion, l’entente de forme contractuelle entre individus apportant des convictions idéologiques particulières et artificielles. Elle naît et se développe d’une façon organique, naturelle, parce qu’elle correspond à un besoin réel et sur un certain nombre de données programmatiques, non pas créées de toute pièce, mais reflétant, répétons-le encore, les aspirations profondes des exploités. L’organisation a donc une base de classe, bien qu’elle admette les éléments issus des classes privilégiées et en quelque sorte rejetés par elles.

🔗II. Unité de tactique, méthode collective d’action

Sur la base du programme, l’organisation détermine une orientation tactique commune. C’est ce qui permet de tirer tous les avantages de l’organisation : continuité et constance dans le travail, compensation des faiblesses des uns par les capacités et les forces des autres, concentration des efforts, économie de forces, possibilité de répondre à tout moment aux nécessités, aux occasions, avec le maximum d’efficacité. L’unité de tactique évite l’éparpillement, débarrasse le mouvement de l’effet néfaste de plusieurs tactiques s’opposant les unes aux autres.

C’est à ce sujet que se pose le problème de la détermination de la tactique. Pour ce qui concerne l’idéologie, le programme fondamental, les principes si l’on veut, il n’y a pas de problème : ils sont reconnus par l’unanimité de l’organisation. S’il y a divergence sur l’essentiel, il y a scission. Et le nouveau venu dans l’organisation admet ces principes de base, qui ne peuvent être modifiés que par un accord unanime ou au prix d’une séparation.

Il en va tout autrement pour les questions de tactique. L’unanimité peut être recherchée, mais seulement jusqu’au point où, pour se réaliser, elle reviendrait à mettre tout le monde d’accord en ne décidant rien : les accords nègres-blancs ne laissent subsister d’une organisation qu’une carcasse vide, sans substance (et sans utilité puisque l’organisation a justement pour but de coordonner les forces vers un même but). Il faut donc admettre que lorsque tous les arguments ont été donnés pour les différentes propositions en présence, lorsque la discussion ne peut plus être utilement prolongée, lorsque les opinions voisines et fondamentalement identiques ont fusionné, et qu’il reste une opposition irréductible entre les tactiques proposées, l’organisation doit trouver une issue. Et il n’en existe que quatre possibles :

a) Ne rien décider, donc refuser d’agir, et alors l’organisation perd tout motif d’exister.

b) Accepter des tactiques différentes, laisser chacun sur ses positions. L’organisation peut l’admettre dans certains cas limités, sur des points n’ayant pas une importance capitale.

c) Consulter l’organisation par un vote qui permet de dégager une majorité, la minorité ayant accepté de sacrifier son point de vue dans l’action publique, se réservant de continuer à le développer à l’intérieur de l’organisation, estimant que s’il répond davantage à la réalité que le point de vue majoritaire, il finira par triompher à l’épreuve des faits.

On a invoqué parfois le manque d’objectivité de ce procédé, le nombre ne signifiant pas forcément la vérité, mais il est le seul possible. Il ne manifeste aucune tendance coercitive puisqu’il n’est applicable que parce que les membres de l’organisation l’acceptent comme règle, et que la minorité l’accepte comme une nécessité, permettant de faire l’expérience des propositions tactiques acceptées.

d) Lorsque toute entente s’avère impossible entre majorité et minorité sur un point capital qui exige une prise de position pour l’organisation, alors la scission se produit, d’une façon naturelle, inévitable.

Dans tous les cas, c’est une unité de tactique qui cherche à se réaliser, et d’ailleurs, en dehors de cette recherche, les congrès ne seraient que des confrontations sans résultats et sans utilité pratique. C’est pourquoi la première issue possible (a), c’est-à-dire ne rien décider, est à rejeter dans tous les cas, et la seconde (b), c’est-à-dire l’admission de plusieurs tactiques ne peut être que tout à fait exceptionnelle.

Bien entendu, ce sont seulement les assises où l’organisation est représentée toute entière qui peuvent délibérer sur la ligne tactique à établir (conférences, congrès, etc.).

🔗III. Action collective et discipline

Une fois cette tactique générale (ou orientation) décidée, se pose le problème de l’application. Il va de soi que si l’organisation s’est définie une ligne d’action collective, c’est afin que les activités militantes de tout membre ou de tout groupement de l’organisation soient conformes à cette ligne. Dans le cas où se sont dégagées une majorité et une minorité mais que les deux parties ont accepté de continuer le travail en commun, personne ne peut se trouver brimé puisque chacun a d’avance souscrit à cette forme d’activité et a participé à l’élaboration de la ligne. Cette discipline librement acceptée n’a rien de commun avec le caporalisme et l’obéissance passive à des ordres. Il n’y a pas d’appareil de coercition pour imposer un point de vue non accepté par toute l’organisation : il y a simplement le respect des engagements librement pris aussi bien pour la minorité que pour la majorité.

Bien entendu, les militants et les différents échelons de l’organisation peuvent prendre des initiatives mais seulement dans la mesure où elles n’entrent pas en contradiction avec les accords pris et les mesures prises par les organismes réguliers, c’est-à-dire si ces initiatives sont en fait des applications des décisions collectives mais dans les activités de détail, lorsqu’elles engagent l’organisation tout entière, chaque membre doit consulter l’organisation par ses organes représentatifs et de liaison. Donc, activité collective et non pas activité décidée personnellement par des militants séparés.

Ainsi, chaque membre participe à l’activité de toute l’organisation comme l’organisation est responsable de l’activité révolutionnaire et politique de chacun de ses membres, puisque ceux-ci n’agissent pas sur le plan politique sans consulter l’organisation.

🔗IV. Fédéralisme ou démocratie interne

Loin du centralisme qui est la soumission aveugle des masses à un centre, le fédéralisme permet à la fois les centralisations nécessaires et la libre détermination de chaque membre et son contrôle sur l’ensemble. Il n’engage les participants que sur ce qui leur est commun.

Le fédéralisme, lorsqu’il réunit des groupements basés sur l’intérêt matériel, repose sur un pacte et la base d’unité peut parfois être faible. C’est le cas dans certains secteurs de l’action syndicale. Mais dans l’organisation anarchiste révolutionnaire, il s’agit d’un programme représentant les aspirations générales des masses, la base de réunion (les principes, le programme) est plus importante que les différenciations et l’unité est très forte : plutôt que de pacte ou de contrat, il faudrait parler d’unité fonctionnelle, organique, naturelle.

Le fédéralisme ne doit donc pas être entendu comme le droit de manifester ses fantaisies personnelles sans tenir compte des obligations contractées envers l’organisation.

Il signifie l’entente conclue entre les membres et les groupes en vue d’un travail commun, vers un but commun, mais entente libre, adhésion réfléchie.

Une telle entente sous-entend d’une part que les participants remplissent de la façon la plus complète les devoirs acceptés et se conforment aux décisions prises en commun ; elle sous-entend d’autre part que les organes de coordination et d’exécution sont désignés et contrôlés par toute l’organisation dans ses assemblées et congrès, leurs obligations et attributions étant fixées avec précision.

C’est donc sur les bases suivantes que peut exister une organisation anarchiste efficace :

– Unité idéologique – Unité de tactique – Action collective et discipline – Fédéralisme

🔗Le programme communiste libertaire

🔗I. Les aspects de la domination bourgeoise : le capitalisme et l’État

Il est nécessaire, avant d’indiquer les buts et les solutions du communisme libertaire, d’examiner, dans les grandes lignes, devant quel adversaire nous nous trouvons.

Nous observons dès que les sociétés humaines ont été divisées en catégories (en particulier du fait de la division du travail social), des antagonismes entre les classes sociales et, depuis les revendications et les révoltes les plus reculées, comme une chaîne de luttes menées pour une vie meilleure et une société plus juste.

Dans ce qu’il nous est permis de connaître de l’histoire de l’humanité, nous constatons que les sociétés ne sont pas unies, mais traversées par deux camps très différents, tant par rapport à leur situation qu’au point de vue de leurs fonctions sociales : le prolétariat (au sens large du mot) et la bourgeoisie.

Cette situation s’accompagne d’un fait : la lutte des classes, dont le caractère peut varier, tantôt complexe, insensible, tantôt ouvert, rapide, clairement observable.

Cette lutte est très souvent masquée par des oppositions d’intérêts secondaires, des conflits entre des groupes de la même classe, des faits historiques complexes et, au moins en apparence, sans rapports directs avec l’existence des classes et de leur antagonisme, mais quant au fond, cette lutte est toujours dirigée vers la transformation de la société actuelle, en une société qui répondrait aux besoins, aux nécessités et à la conception de justice des opprimés, et par cela même, en une société sans classes, libérant l’humanité tout entière.

La structure d’une société quelconque exprime toujours dans son droit, sa morale, sa culture, la situation respective de catégories sociales dont les unes sont exploitées, asservies, et les autres détentrices de la propriété et de l’autorité.

Dans la société moderne, économie, politique, droit, morale, culture, reposent sur l’existence des privilèges, des monopoles d’une classe et de la violence organisée par cette classe pour maintenir sa suprématie.

🔗Le capitalisme

Très souvent, le système capitaliste est considéré comme la seule forme des sociétés d’exploitation. Or, le capitalisme est une forme économique et sociale relativement récente et les sociétés humaines ont connu bien d’autres formes d’assujettissement et d’exploitation, depuis les clans, les empires barbares, les cités antiques, la féodalité, les cités de la Renaissance, etc.

L’analyse de la naissance, du développement, de l’évolution du capitalisme a été l’œuvre de l’ensemble des théoriciens socialistes du début du XIXᵉ siècle (Marx et Engels n’ayant fait que les systématiser), mais cette analyse rend mal compte du phénomène général de l’oppression d’une classe par une autre et de son origine.

Il est inutile de se livrer à cette discussion verbale de savoir si l’autorité a précédé la propriété ou inversement. L’état actuel de la sociologie ne permet pas de trancher absolument, mais il paraît évident que pouvoirs économique, politique, religieux, moral, etc. ont été dès l’origine intimement liés. De toute façon, on ne peut limiter le rôle du pouvoir politique au seul rôle d’instrument des puissances économiques. Ainsi, l’analyse du phénomène capitaliste n’a pas été accompagnée d’une analyse suffisante du phénomène « État », parce qu’on se fixait sur une portion très limitée de l’histoire et seuls les théoriciens anarchistes, surtout Bakounine et Kropotkine, se sont efforcés de donner toute son importance à ce phénomène que trop souvent on limitait à l’état de la période de la montée du capitalisme.

Aujourd’hui, l’évolution du capitalisme, passant du capitalisme classique au capitalisme de monopoles puis au capitalisme dirigé et au capitalisme d’État, engendre de nouvelles formes sociales dont les analyses sommaires de l’État ne peuvent plus rendre compte.

Qu’est-ce que le capitalisme ?

a) C’est une société de classes antagonistes où la classe exploiteuse détient et contrôle les moyens de production.

b) Dans la société capitaliste, tous les biens, et y compris la force de travail du salarié, sont des marchandises.

c) La loi suprême du capitalisme, le motif de la production des biens, est non pas les besoins des hommes, mais l’augmentation du profit, c’est-à-dire le surplus produit par les travailleurs, en plus de ce qui leur est strictement nécessaire pour vivre. Ce surplus est encore appelé plus-value.

d) L’augmentation de la productivité du travail n’est pas suivie par la valorisation du capital qui est limitée (sous-consommation). Cette contradiction qui s’exprime par la « baisse tendancielle du taux de profit » crée des crises périodiques, qui conduisent les détenteurs du capital à toutes sortes de procédés : restriction de la production, destruction de produits, chômage, guerres, etc.

Le capitalisme a connu une évolution :

-

Période pré-capitaliste : Dès la fin du Moyen Âge, l’économie féodale voit se développer en son sein la bourgeoisie marchande et bancaire.

-

Capitalisme classique ou libéral ou privé : avec individualisme des détenteurs du capital, concurrence, et expansion (après l’accumulation primitive du capital, par la dépossession, le pillage, la ruine des populations paysannes, etc… le capitalisme qui s’est établi en Europe occidentale a le monde à conquérir, des sources formidables de richesses et des marchés qui paraissent immenses). Les révolutions bourgeoises, en éliminant les entraves féodales, aident le développement du système nouveau.

C’est l’industrialisation, le progrès technique qui ont été à l’origine de l’existence de la forme capitaliste de la production, et du passage de la bourgeoisie commerçante des XVᵉ, XVIᵉ et XVIIᵉ siècles à la bourgeoisie capitaliste industrielle. Ils continuent à se développer.

Pendant cette période, les crises sont peu nombreuses, peu graves, l’État joue un rôle d’arrière-plan car la concurrence élimine les faibles, c’est le libre jeu du système. C’est la période de la vapeur, du charbon, sur le plan technique, de la propriété privée, du patron individuel, de la concurrence et du libre-échange sur le plan économique, du parlementarisme sur le plan politique, de l’exploitation totale et de la misère la plus effroyable des salariés sur le plan social.

- Capitalisme de monopoles, d’ententes, ou impérialisme : la productivité augmente, mais les marchés se restreignent ou n’augmentent pas dans la même proportion. Baisse du taux de profit du capital sur-accumulé.

Les ententes (trusts, cartels, etc.) remplacent la concurrence, les sociétés anonymes remplacent le patron individuel, le protectionnisme intervient, l’exportation des capitaux vient s’ajouter à celle des marchandises, le crédit financier joue un grand rôle, la fusion du capital bancaire et du capital industriel forme le capital financier qui domestique l’État et fait appel à son intervention.

C’est la période du pétrole, de l’électricité, sur le plan technique ; des ententes, du protectionnisme, de la suraccumulation du capital et de la tendance à la baisse du taux du profit, des crises, sur le plan économique ; des guerres, de l’impérialisme, du développement de l’État sur le plan politique. La guerre est une nécessité pour surmonter les crises, les destructions dégagent les marchés. Sur le plan social : misère ouvrière, mais les lois sociales limitent certains aspects de l’exploitation.

- Capitalisme d’État : tout ce qui caractérise la période précédente s’accentue. Les guerres ne suffisent plus pour surmonter les crises. Il faut une économie de guerre permanente qui investit d’énormes capitaux dans les industries de guerre, sans rien ajouter au marché encombré des marchandises ; un profit appréciable est procuré par les commandes de l’État.

Cette période se caractérise par la mainmise de l’État sur les plus importantes branches économiques, sur le marché du travail.

L’État devient capitalisme, client, fournisseur et surveillant des travaux et de la main-d’œuvre, et, par conséquent, s’assure de plus en plus le contrôle de l’orientation, de la culture, etc.

Le fonctionnarisme se développe, la discipline et la réglementation s’imposent dans le travail et justifient une planification toujours plus stricte.

L’exploitation et le salariat sont maintenus comme les autres caractères essentiels du capitalisme, mais sous l’apparence de formes socialisantes (statuts, sécurité sociale, retraites, etc…) qui marquent l’assujettissement de plus en plus grand du prolétaire.

Les formes du capitalisme d’État sont variées : national-socialisme allemand, national-socialisme stalinien, dirigisme de plus en plus étendu des « démocraties » mais présentant une forme atténuée (due à une réserve de plus-value-marché encore étendue des colonies). Politiquement comme économiquement, cette période tend à prendre une forme totalitaire.

L’étatisme se manifeste donc par des formes à la fois politiques, économiques, culturelles : financement d’État, économie de guerre, grands travaux, service du travail, camps de concentration, transferts de population, idéologies justificatrices de l’ordre de choses totalitaires (idéologies variées : une contrefaçon de l’idéologie marxiste-léniniste en U.R.S.S., la race pour le national-socialisme d’Hitler, la Rome antique pour le fascisme de Mussolini, etc.).

🔗L’État

Le capitalisme, malgré ses transformations ou ses adaptations, conserve des caractères permanents : plus-value, crises, compétitions, etc. L’État ne peut plus être considéré seulement comme l’organisation publique de répression aux mains de la classe dominante, l’agent d’affaires de la bourgeoisie, le gendarme du capitalisme.

Un examen des formes d’État antérieures à la période montante du capitalisme, et des formes d’État actuelles, nous conduit à considérer que l’État a une autre valeur que celle d’un instrument.

L’État médiéval, l’État des royautés absolues d’Europe, l’État pharaonique, etc. ont été des réalités par eux-mêmes, si l’on peut dire, ils ont réalisé l’État-classe dominante.

Et l’État de l’époque impérialiste du capitalisme, l’État actuel, tend, de superstructure à devenir lui-même structure.

Pour les idéologues de la bourgeoisie, l’État est l’organe régulateur de la société moderne. C’est vrai, mais il l’est sur la base d’un ordre qui est l’assujettissement de la majorité à une minorité. Il est donc la violence organisée de la bourgeoisie envers les travailleurs, il est l’appareil de la classe dominante. Mais à côté de ce caractère instrumental, il tend à acquérir un caractère fonctionnel, devenant lui-même la classe dominante organisée. Il tend à surmonter les antinomies entre les groupes dirigeants en politique et en économie, il tend à fondre en un bloc unique les forces qui détiennent la puissance économique et le pouvoir politique, les différents secteurs de la bourgeoisie, soit pour accroître son poids répressif à l’intérieur, soit pour augmenter sa pression expansive à l’extérieur. Il va vers l’unité du politique et de l’économique, étendant son hégémonie sur toutes les activités, intégrant les syndicats ouvriers, etc., transformant le salarié proprement dit en serf moderne complètement assujetti mais avec un minimum de garanties (indemnités, sécurité sociale, etc…). Il n’est plus un instrument, mais une puissance en soi.

À ce stade, en cours de réalisation dans tous les pays, même aux U.S.A., tenté par le nazisme et presque parfaitement atteint en U.R.S.S., on peut même se demander s’il convient encore de parler de « capitalisme » ou si ce degré de développement du stade impérialiste du capitalisme ne doit pas être considéré comme une nouvelle forme de société d’exploitation qui est déjà autre chose que le capitalisme. La différence ne serait plus alors quantitative, mais qualitative : il ne s’agirait plus d’un degré d’évolution du capitalisme mais de quelque chose d’autre, de réellement nouveau et différent. Mais cette question est surtout une question d’appréciation, de terminologie, qui peut paraître prématurée et sans portée réelle actuellement.

Il nous suffit d’exprimer ainsi la forme d’exploitation et d’asservissement vers laquelle tend la société bourgeoise : l’État comme appareil de classe, et comme organisation même de la classe, à la fois instrumental et fonctionnel, superstructure et structure, tend à unifier les pouvoirs, toutes les formes de domination de la bourgeoisie sur le prolétariat.

🔗II. Les caractères du communisme libertaire

Nous avons tenté de résumer aussi clairement que possible les aspects de la société bourgeoise que la Révolution a pour but de liquider en donnant naissance à une nouvelle société : la société communiste anarchiste. Avant d’examiner de quelle façon peut être envisagé le fait révolutionnaire, il est nécessaire de préciser les caractères essentiels de la société communiste libertaire.

🔗Communisme : de la phase inférieure à la phase supérieure ou communisme parfait

On ne pourra jamais mieux faire pour définir la société communiste que de répéter la vieille formule : « De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ». D’abord elle affirme la subordination totale de l’économie aux besoins du développement humain dans l’abondance des biens, la diminution du travail social et la réduction de la part de chacun dans ce travail à ses forces, à ses capacités réelles. La formule exprime donc la possibilité de développement total de l’homme.

Ensuite, cette formule suppose la disparition des classes, la possession et l’exploitation collective des moyens de production car seule cette exploitation par la communauté peut permettre une répartition selon les besoins.

Mais le communisme parfait de la formule « à chacun selon ses besoins » présuppose non seulement la propriété collective (gérée par les conseils de travailleurs, ou les « syndicats » ou les « communes »), mais également un développement poussé de la production, c’est-à-dire l’abondance. Or, il est certain que lorsque le fait révolutionnaire se produit, les conditions ne permettent pas ce stade supérieur du communisme, et la situation de pénurie signifie la persistance de l’économique sur l’humain, donc une certaine limitation et alors l’application du communisme n’est plus celle du principe « à chacun selon ses besoins », mais seulement l’égalité du revenu ou l’égalité des conditions, ce qui revient à un rationnement égalitaire ou encore à une répartition par l’intermédiaire de signes monétaires à validité limitée et ayant pour seul rôle de répartir les produits qui ne sont ni assez rares pour être strictement rationnés, ni assez abondants pour être « pris au tas » : ce système monétaire permettant au consommateur de décider lui-même de la manière de dépenser son revenu. On a pu même envisager de s’en tenir à la formule « à chacun selon son travail », en tenant compte du retard dans la psychologie de certaines catégories attachées aux notions de hiérarchie : en considérant la nécessité de procéder par différenciations de taux de salaires ou en donnant des avantages comme la réduction du temps de travail pour maintenir et développer la production dans certaines activités « inférieures » ou peu attirantes, ou pour obtenir le maximum d’effort productif ou encore pour obtenir des déplacements de main-d’œuvre. Mais l’importance de ces différenciations serait minime et la société communiste, même dans sa phase inférieure (que certains appellent « socialisme ») tend vers une égalisation aussi grande que possible, une équivalence de conditions.

🔗Communisme libertaire

Une société où la propriété collective et le principe égalitaire sont réalisés ne peut pas être une société où persiste l’exploitation économique, où existe un nouveau régime de classes. Elle en est justement la négation.

Et cela est vrai même pour la phase inférieure du communisme qui, si elle manifeste une certaine contrainte de l’économie, ne justifie nullement la persistance de l’exploitation. Sinon, la révolution partant presque toujours d’une situation de pénurie, serait automatiquement annulée. La révolution communiste libertaire ne réalise pas, au départ, une société parfaite, ou hautement développée, mais elle détruit les bases de l’exploitation, de la domination. C’est en ce sens que Voline parlait de « Révolution immédiate mais progressive ».

Mais il est un autre problème : celui de l’État, celui du type d’organisation politique, économique et sociale. Certes, les écoles marxiste et léniniste, elles-mêmes, voient la disparition de l’État dans la phase supérieure du communisme, mais considèrent l’État comme une nécessité au cours de sa phase inférieure.

Cet État dit « ouvrier » ou « prolétarien » est considéré comme la contrainte organisée, rendue nécessaire par l’insuffisance du développement économique, le manque de développement des capacités humaines, et — au moins pour une première période — la lutte contre les résidus des ex-classes dominantes vaincues par la Révolution ou plus exactement la défense du territoire révolutionnaire à l’intérieur et à l’extérieur.

Quelle peut être selon nous la forme de gestion économique de la société communiste ?

Incontestablement la gestion ouvrière, la gestion par l’ensemble des producteurs. Or, nous avons vu que, de plus en plus, la société d’exploitation réalisait l’unification du pouvoir, que les conditions de l’exploitation étaient de moins en moins la propriété privée, le marché, la concurrence, etc… et que ainsi, l’exploitation économique, la coercition politique et la mystification idéologique faisaient corps, la base essentielle du pouvoir et la ligne de partage des classes entre exploiteurs et exploités étant la gestion de la production.

Dans ces conditions, l’essentiel de l’acte révolutionnaire, l’abolition de l’exploitation, se réalise par la gestion ouvrière et cette gestion représente le système de remplacement de tous les pouvoirs. C’est l’ensemble des producteurs qui gère, qui organise, qui réalise l’auto-administration, l’auto-gouvernement, la véritable démocratie, la liberté dans l’égalité économique, la suppression des privilèges et des minorités dirigeantes et exploiteuses, qui tient compte des nécessités économiques, des nécessités de la défense de la Révolution. L’administration des choses se substitue au gouvernement des hommes.

L’abolition de l’opposition entre dirigeants et exécutants dans l’économie, si elle s’accompagnait dans la politique du maintien de cette opposition sous la forme de la dictature d’un parti ou d’une minorité, serait sans lendemain ou créerait un conflit entre producteurs et bureaucrates politiques. La gestion ouvrière doit donc réaliser la suppression de tout pouvoir d’une minorité, donc de tout État. Il ne peut plus s’agir de domination, d’hégémonie, d’une classe, mais de gestion et d’administration, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique par les organismes économiques de masse, les communes, le peuple en armes. C’est un pouvoir direct du peuple, ce n’est pas un État. Et si c’est cela que certains appellent la dictature du Prolétariat, l’appellation est équivoque (nous y reviendrons), mais n’a plus rien à voir avec la dictature du Parti ou une bureaucratie. C’est simplement la véritable démocratie révolutionnaire.

🔗Communisme libertaire et humanisme

Ainsi le communisme anarchiste ou communisme libertaire, en réalisant la société du plein épanouissement de l’homme, de l’homme humain, de l’homme total si l’on peut dire, ouvre une ère de progression permanente, de transformation graduelle, de transitions.

Il crée alors un humanisme de but, lui dont l’idéologie est née au sein de la société de classes, au cours même du développement de la lutte des classes, un humanisme qui n’a rien de commun avec les mystifications sur l’homme abstrait tel que les libéraux bourgeois cherchent à nous le montrer au sein de leur société de classes.

Et ainsi, la Révolution basée sur le puissant levier des masses, du prolétariat, en affranchissant la classe exploitée, affranchit toute l’humanité.

Comme quoi la négation au départ d’un humanisme de pacotille, nous conduit à la lutte pour une société communiste libertaire dont la progression même et le but ne sont pas autre chose, en dernière analyse, que le développement de l’homme.

🔗Le programme communiste libertaire

🔗I. Les aspects de la domination bourgeoise : le capitalisme et l’État

Il est nécessaire, avant d’indiquer les buts et les solutions du communisme libertaire, d’examiner, dans les grandes lignes, devant quel adversaire nous nous trouvons.

Nous observons dès que les sociétés humaines ont été divisées en catégories (en particulier du fait de la division du travail social), des antagonismes entre les classes sociales et, depuis les revendications et les révoltes les plus reculées, comme une chaîne de luttes menées pour une vie meilleure et une société plus juste.

Dans ce qu’il nous est permis de connaître de l’histoire de l’humanité, nous constatons que les sociétés ne sont pas unies, mais traversées par deux camps très différents, tant par rapport à leur situation qu’au point de vue de leurs fonctions sociales : le prolétariat (au sens large du mot) et la bourgeoisie.

Cette situation s’accompagne d’un fait : la lutte des classes, dont le caractère peut varier, tantôt complexe, insensible, tantôt ouvert, rapide, clairement observable.

Cette lutte est très souvent masquée par des oppositions d’intérêts secondaires, des conflits entre des groupes de la même classe, des faits historiques complexes et, au moins en apparence, sans rapports directs avec l’existence des classes et de leur antagonisme, mais quant au fond, cette lutte est toujours dirigée vers la transformation de la société actuelle, en une société qui répondrait aux besoins, aux nécessités et à la conception de justice des opprimés, et par cela même, en une société sans classes, libérant l’humanité tout entière.

La structure d’une société quelconque exprime toujours dans son droit, sa morale, sa culture, la situation respective de catégories sociales dont les unes sont exploitées, asservies, et les autres détentrices de la propriété et de l’autorité.

Dans la société moderne, économie, politique, droit, morale, culture, reposent sur l’existence des privilèges, des monopoles d’une classe et de la violence organisée par cette classe pour maintenir sa suprématie.

🔗Le capitalisme

Très souvent, le système capitaliste est considéré comme la seule forme des sociétés d’exploitation. Or, le capitalisme est une forme économique et sociale relativement récente et les sociétés humaines ont connu bien d’autres formes d’assujettissement et d’exploitation, depuis les clans, les empires barbares, les cités antiques, la féodalité, les cités de la Renaissance, etc.

L’analyse de la naissance, du développement, de l’évolution du capitalisme a été l’œuvre de l’ensemble des théoriciens socialistes du début du XIXᵉ siècle (Marx et Engels n’ayant fait que les systématiser), mais cette analyse rend mal compte du phénomène général de l’oppression d’une classe par une autre et de son origine.

Il est inutile de se livrer à cette discussion verbale de savoir si l’autorité a précédé la propriété ou inversement. L’état actuel de la sociologie ne permet pas de trancher absolument, mais il paraît évident que pouvoirs économique, politique, religieux, moral, etc. ont été dès l’origine intimement liés. De toute façon, on ne peut limiter le rôle du pouvoir politique au seul rôle d’instrument des puissances économiques. Ainsi, l’analyse du phénomène capitaliste n’a pas été accompagnée d’une analyse suffisante du phénomène « État », parce qu’on se fixait sur une portion très limitée de l’histoire et seuls les théoriciens anarchistes, surtout Bakounine et Kropotkine, se sont efforcés de donner toute son importance à ce phénomène que trop souvent on limitait à l’état de la période de la montée du capitalisme.

Aujourd’hui, l’évolution du capitalisme, passant du capitalisme classique au capitalisme de monopoles puis au capitalisme dirigé et au capitalisme d’État, engendre de nouvelles formes sociales dont les analyses sommaires de l’État ne peuvent plus rendre compte.

Qu’est-ce que le capitalisme ?

a) C’est une société de classes antagonistes où la classe exploiteuse détient et contrôle les moyens de production.

b) Dans la société capitaliste, tous les biens, et y compris la force de travail du salarié, sont des marchandises.

c) La loi suprême du capitalisme, le motif de la production des biens, est non pas les besoins des hommes, mais l’augmentation du profit, c’est-à-dire le surplus produit par les travailleurs, en plus de ce qui leur est strictement nécessaire pour vivre. Ce surplus est encore appelé plus-value.

d) L’augmentation de la productivité du travail n’est pas suivie par la valorisation du capital qui est limitée (sous-consommation). Cette contradiction qui s’exprime par la « baisse tendancielle du taux de profit » crée des crises périodiques, qui conduisent les détenteurs du capital à toutes sortes de procédés : restriction de la production, destruction de produits, chômage, guerres, etc.

Le capitalisme a connu une évolution :

-

Période pré-capitaliste : Dès la fin du Moyen Âge, l’économie féodale voit se développer en son sein la bourgeoisie marchande et bancaire.

-